Eles mentiram sobre o Sol! Fizeram dele um ídolo fixo, um totem imóvel, uma essência cristalizada no céu morto da metafísica. Disseram que sua luz repousa sobre um fundamento eterno, que sua chama obedece a uma ordem imutável. Mas não há repouso, não há essência, não há forma fixa – há apenas vertigem, fluxo, espasmo! O mundo não é um reflexo pálido de um além puro, mas um turbilhão de forças, um jorro de veias abertas, um êxtase de potências que se entredevoram e se recriam. O Sol não é um princípio abstrato – é um incêndio! Um deus em febre, em fúria, em transe.

Por séculos, as sombras da metafísica nos cegaram, ensinando-nos a temer a aparência, a suspeitar do devir, a rastejar diante de um suposto real além do real. Mas nós rasgamos esses véus! O único real é este: vibrante, pulsante, múltiplo. Não há nada por trás, nenhum fundamento oculto, nenhuma verdade subterrânea a ser descoberta – tudo se dá na superfície, tudo se joga na dança dos corpos, no caos das forças, na pulsação sanguínea do instante. Os deuses não habitam além das nuvens, mas nas cintilações efêmeras do dia, no brilho insurrecto das coisas, na afirmação brutal da existência.

Eis nossa convocação: olhar para o Sol como ele realmente é – carne e chama, febre e faísca, ritmo de mil pulsações! Um Sol de sangue, aliado da carne, um Sol pulsante, vibrante, dançante. Um Sol que não revela um além, mas exalta o aqui! Abandonemos os fantasmas, escarneçamos das ideias frias e caducas da metafísica. Somos feitos de sangue, de fluxo, de terra incendiada, do fogo que nunca repousa. E diante desse Sol, não nos ajoelhamos – dançamos!

Propósito

O Sol de Sangue é um projeto cujo propósito central é o chamado para um novo retorno à terra, não como mero solo inerte ou matéria estéril, não em sua condição meramente tridimensional, mas como um vórtice de forças vitalistas e difusas, como uma dança de deuses nômades. Esta é uma nova ctonolatria, uma adoração da terra em seu dionisismo, em sua pulsação indomável. Cada texto, aqui, é uma convocação, um convite… Que resplandeça para nós, pois, um Novo Paganismo!

Se fosse possível capturá-lo em uma sentença, o Sol de Sangue erguer-se-ia como um manifesto em defesa de um paganismo sem véus metafísicos, sem a tecnicidade da magia e inteiramente fincado na terra — este tabuleiro orgânico onde formas, imagens e forças se entrelaçam num jogo estético-poético. Um projeto assim não poderia deixar de beber de Heidegger, cuja ontologia golpeou os alicerces da metafísica, revelando, além disso, os perigos do pensamento técnico — essa máquina impessoal que, como bem advertiram Pierre Hadot e o grande helenista Walter Otto, não é senão a espinha dorsal da mentalidade mágica.

Anti-metafísica

O Sol de Sangue, em seu ímpeto anti-metafísico, é a superação do esquecimento primordial — o esquecimento sobre o qual repousa toda a ossatura da metafísica: o esquecimento do ser. E como a metafísica esquece o ser? Esquecendo sua errância! Pois ao lançar sobre ele seu olhar analítico, não o acolhe em sua torrente impetuosa, mas o acorrenta, o reduz, o coagula na estagnação do ente. A metafísica, essa grande embalsamadora, mata o ser para estudá-lo! Seu crime é este: a amputação da errância, a petrificação do fluxo, a conversão do ímpeto em repouso. Mas o ser é verbo, é acontecimento, é infinitivo selvagem. O ser não é — o ser acontece!

Daí nasce o delírio metafísico: summum ens, um ente supremo, uma origem imóvel que, como um espectro, paira sobre o Ocidente desde Aristóteles e sua substância até as Ideias platônicas, reverberando no cristianismo como a sentença fatal: “Deus é.” Mas não! Deus não é — Deus acontece! Não sentes o abismo que separa as duas coisas? Não um ser imóvel, consumado, fixado, sólido, mas um abismo em erupção, uma combustão incessante, um ímpeto sem repouso. Deus não é — Deus irrompe! Nunca uma forma consolidada, nunca uma presença imutável, mas um torvelinho de forças, uma lava que borbulha sem jamais endurecer. Eis a eterna pré-vida!

Essa rigidez cadavérica da metafísica revela-se antes de tudo em sua própria estrutura lógica: um cárcere gramatical encurralado na sintaxe de um sujeito fixo, na armadilha sujeito-predicativa onde qualidades são pregadas como cravos num ente mumificado. “O ser é princípio”. “O ser é fundamento”. Assim grasnam os metafísicos com seus gritos. Assim anunciam sua amnésia coletiva. Mas não! Nada disso toca a vertigem do ser: não é uma base imóvel sustentando o mundo, não é o esqueleto oculto da natureza, nem um arquiteto invisível por trás das aparências. É o rasgo: é o despontar selvagem da natureza em seu aparecimento (Aufgehen; “aparecer”), o ímpeto insaciável do seu des-velamento (a-létheia; “des-ocultação”). É, por fim, o movimento de irrupção e manifestação do seu próprio mosaico de formas e imagens: sem centro, sem fundamento, sem base.

Ora, se o ser é sempre voraz, sempre em chamas, nunca consumado, jamais encerrado em sua própria casca, como ousaríamos falar de um Deus imóvel, fixo, intocado? Não! Isso é uma mentira! Muito pelo contrário, falamos de deuses! Sim, deuses: forças selvagens, errantes, que não se deixam aprisionar, mas se dispersam, se fundem, se multiplicam em uma torrente de potências divinas que borbulham como um oceano indomável, aberto para o abismo. Não se trata aqui, todavia, de uma simples multiplicidade contável, de seres isolados, monádicos e solitários, mas de forças que se entrelaçam, interpenetram, que se diluem, que se consomem umas nas outras, rizomas vivos, que serpenteiam, se cruzam, se transfiguram sem fim, sem repouso. São deuses nômades, sem pátria, sem origem, sem destino, sem descanso! Linhas de fuga que rasgam a realidade, que destroem a ordem, que arremessam a criação para o caos e a renovação! Eis a serpente emplumada dos deuses!

Todavia, o cerne anti-metafísico do Sol de Sangue reside na percepção de que — em razão do vislumbre que o ser não é unidade, substância ou essência imutável, mas puro fluxo, pura infinitividade, puro êxtase do aparecer (Aufgehen) — o mundo não se ergue sobre um fundamento sólido, uma raiz originária ou uma fonte imutável. A pro-fundeza do mundo é a-bismo (Ab-grund). Mas não um abismo estéril, e sim um vórtice fértil, um vazio palpitante, uma voragem criadora onde tudo se sustenta no próprio tremor vibrante e vital do nada. Dizemos: o mundo não se assenta em um solo definitivo, mas dança sobre o precipício, cintila como um jogo de aparências, formas e imagens.

Aqui, portanto, qualquer intento de construir uma ordem metafísica da realidade em níveis hierárquicos desmorona. Todo esforço que almeja organizar o cosmos desde a transcendência até a imanência encontra-se condenado ao fracasso, à destruição: é uma estrutura destinada a se desintegrar antes mesmo de ser erguida. A metafísica, sob essa ótica, não passa de um projeto natimorto, que se nutre de sua própria falência, como diria Heidegger, tentando modelar o ser a partir da névoa de seu próprio esquecimento. Pois, afinal, a realidade é inestruturável, não pode ser hierarquizada, precisamente porque é abissal — um incessante jogo de aparências que emergem do abismo vital, visões fugazes no caos primordial.

Anti-magia

Como bem sentenciou Pierre Hadot, o pensamento mágico e o pensamento mecânico são dois rostos da mesma besta, dois gritos de um homem que deseja, com suas mãos técnicas e famintas, arrancar da natureza os seus mistérios. Ambos, em sua cegueira, são uma tentativa miserável de domesticar o caos. A magia é um pensamento que repousa sobre a crença servil do homem como mestre dos segredos do Cosmos: acredita-se que, por trás de cada fenômeno natural, espreitam forças ocultas, seres invisíveis que, uma vez desvelados, podem ser subjugados e submetidos ao interesse humano.

Por essa razão, a magia não é mais que uma extensão decadente da metafísica, essa velha tentativa de aprisionar o mundo sob o jugo de regras rígidas, fixas. Entretanto, enquanto a metafísica procura dominar a natureza ordenando-a como um império hierárquico, a magia o faz tomando supostas forças ocultas e transformando-as em ferramentas para a vaidade humana. Em outros termos, a magia é, e não pode deixar de ser, uma metafísica — e é justamente por isso que ela está tão distante do paganismo vitalista e poético do Sol de Sangue.

Aqui, não há espaço para um paganismo servil, domesticado, feito à imagem e semelhança das fraquezas humanas. Não! Que se esmague de uma vez por todas esse humanismo decadente! A natureza não é escrava, não é ferramenta, não é receptáculo de poderes ocultos à disposição de um primata titubeante. Ela é ebulição selvagem, um redemoinho de deuses errantes, um incêndio incontrolável que devora tudo o que é fixo, tudo o que pretende aprisioná-la em dogmas ou fórmulas. Escapa, sempre escapa! Nunca se consuma, nunca se deixa capturar — deixa apenas rastros, vestígios, pegadas no mosaico de suas formas, sinais de uma presença que, paradoxalmente, já é fuga, negação de toda fixação, de toda substância, de toda prisão conceitual.

As forças divinas que nos atravessam não são sombras ocultas dormindo sob a matéria, esperando serem invocadas por uma vontade pretensiosa. Não! Elas são o próprio frenesi do aparecer (Aufgehen) do mundo, a irrupção selvagem do ser, o clarão da verdade que se revela apenas ao preço de seu próprio ocultamento. O sagrado não jaz submisso, não é segredo a ser desvendado por mãos trêmulas; ele brada, flameja, se dissolve e ressurge na embriaguez das formas. Os deuses nômades não são entes domáveis, não são espíritos servis a fórmulas e encantamentos. Eles são o próprio mosaico do real em sua dança convulsa, o fluxo incessante que se nega à prisão da substância, à âncora da identidade. Eles não se curvam a sacerdotes, não respondem a súplicas: são abismos sem leito, vertigens sem borda, lampejos que iluminam apenas enquanto fogem.

Que se rasgue, pois, essa ilusão mesquinha de um paganismo que busque o controle, o domínio, a apropriação das forças da terra. Não nos interessa uma feitiçaria vulgar, reduzida a instrumento de vontade e desejo. Magia? Talvez, mas não essa magia humana, demasiadamente humana, encharcada de mediocridade e cálculo. Queremos a magia aórgica: o mergulho na potência crua do ser, o êxtase do que transborda sem fim, sem centro, sem fundamento, sem propósito. Queremos perder-nos nas trilhas dos deuses que erram, seguir os rastros ardentes de suas linhas de fuga, afundar-nos nas fendas da realidade onde a vida pulsa nua e colorida. O Sol de Sangue há de brilhar para aqueles que não temem a vertigem. Para aqueles que queimam. Para aqueles que dançam.

Mas quem dedicar atenção aos traços fundamentais das cosmovisões, há de advertir que a grega, em sua originalidade e de um modo muito especial, adota uma atitude negativa face ao pensamento mágico. (…) O que tem o primado e a supremacia não é um poder oculto que consuma a ação, mas o ser que se des-vela (a-létheia) na forma. E os mais sagrados frêmitos não brotam do imenso e do poder ilimitado, mas das pro-fundezas da experiência natural.

Walter Otto. “Die Götter. Griechenlands.”

Vitalismo

Assim, podeis perguntar-nos: de que nos servem os deuses? E bradamos de volta: de nada! Os deuses não servem, não se curvam, não são ferramentas para os vossos sortilégios mesquinhos nem para vossas preces de joelhos trêmulos! Os deuses são acenos, brilhos fugidios no grande teatro do mundo, convites à embriaguez da existência! Se há um propósito neles, é o da vertigem dionisíaca, do delírio poético, do êxtase que dissolve o eu e nos lança na orgia cósmica da vida! Eles são rastros de forças que escapam, nômades e criadoras, são a pulsação da natureza, são o riso das formas, o jogo infindável das imagens! Quem ousa segui-los, dança — quem busca prendê-los, apodrece em cegueira!

E para que serviria, então, a devoção aos deuses? Para nada! Sim, para nada! Pois a devoção que busca servir, que espera retribuição, que rasteja atrás de salvação, já nasceu morta! A devoção não é cálculo, não é técnica, não é moeda de troca com os céus podres dos servos! A devoção é arte, é dança, é risco e vertigem! Devotar-se a um deus — esse rastro fugidio, essa fagulha nômade de forças sem nome — é saltar do cárcere das unidades fixas, das raízes apodrecidas de um mundo morto, e lançar-se em meditação no turbilhão da festa cósmica! É arrancar-se do ente morto e arder no fogo do acontecimento, no fluxo onde o ser ainda fende, ainda cria, ainda se faz! Devoção não é prostração servil — é êxtase, é embriaguez sagrada, é a meditação selvagem sobre o próprio pulsar da vida antes de toda prisão, antes da morte do real!

E os ritos — de que nos servem? Servem de nada, é claro! Nada! Pois, se os vês com olhos sedentos de lucro, em busca de um prêmio, estarás cego para sua verdade. O ritual não é um caminho a um destino qualquer que te aparente distante e alheio. Não! O rito é uma queda vertiginosa na voracidade primordial, um mergulho sem fim nas águas turbulentas da vida divina, onde as forças dos deuses vagam, inconstantes, como sombras fugitivas da noite. No rito, o homem entrega-se — não em servidão, mas em co-agência — à dança desmedida das potências inatingíveis, mergulhando no arcaico abismo da pré-vida, antes da forma, antes do sólido, antes de qualquer substancialidade. No ritual, o homem desintegra-se e, em seu lugar, erige-se um deus — ou, ainda melhor, um serpenteamento de impulsos e ímpetos divino-vitais.

Por essa razão, os elementos que compõem um ritual não são meramente objetos — não! Não são! São rastros das divindades nômades, vestígios flamejantes das passagens dos deuses pela finíssima e oca crosta da terra. O cântaro ritual, por exemplo, não é um simples vaso de barro, um insignificante receptáculo criado para o deleite dos mortais. Não! Ele é o prelúdio das forças cósmicas, um proêmio dos deuses, uma taça que transborda e nos inunda com o néctar borbulhante do lava primordial. Igualmente, o corpo, nesse festim de fogo ritual, não é uma mera máquina biológica, um amontoado de órgãos e tecidos fadados à decomposição: ele é uma sinfonia pulsional, o entrelaçamento de forças divinas e impetuosos desejos — é a própria carne dos deuses.

E o sangue — ah, o sangue sacrificial! — não é apenas um fluído que corre nas artérias, uma substância orgânica qualquer que mantém o corpo vivo. Ele é a liquidez primordial, o fluído vital que recusa a rigidez do sólido, que transita entre o visível e o invisível, cujas pulsações traduzem-se no alarde colorido da vida e na iridescência do mundo das aparências. Ele é o sangue dos deuses, sempre em contato com a carne e com a terra, aquele que derrama sua energia primordial, que se mistura ao tecido do universo. E, portanto, é o sangue do nosso Sol de Sangue, aquele que nos consome, que nos reinventa, que nos torna novamente e para sempre filhos do fogo e do caos.

E assim, todo este ritual dá-se na carne, no corpo, no sangue. O clímax da devoção e do rito reside na afirmação brutal e sem remorsos da vontade de potência, do impulso vital que corrói, transforma e eleva tanto o homem quanto o mundo! O rito é a eterna rejeição da estagnação e do sedentarismo; é o grito feroz da vida, que se recusa a imobilizar-se, a render-se ao conformismo da morada fixa. O verdadeiro ritual é nômade, um movimento incessante, uma busca insaciável pela expansão das próprias possibilidades. É, como certamente Nietzsche proclamaria, criar um corpo superior: seja na dança sensual do corpo, no sexo que redimensiona os limites do desejo, na ginástica que esculpe a carne como um templo, na musculação que desafia os limites da força, ou na corrida que rasga o vento: somente o sedentarismo nos é negado — afinal, os deuses, esses senhores fugidios, difusos e nômades, jamais descansam!

Influências

Martin Heidegger

Talvez nenhum outro desfez, com tamanho talento e tamanha violência, a ilusão de um ser fixo, substancial, imutável. Não! O ser é rasgo, é fluxo, é puro acontecimento – Ereignis! Ele não se fixa, não se congela, não se reduz a conceitos – ele irrompe, des-vela-se, resplandece no próprio jogo da aparição. O ser não está “por trás” do ente, mas é o próprio movimento pelo qual o ente se manifesta, se revela, se dá a ver. Ser é “aparecer” (Aufgehen), e aparecer é des-velar-se (A-létheia), sair da ocultação, emergir na clareira (Lichtung).

“Que o ser abandona o ente significa: o ser se oculta na revelação do ente. E o ser é essencialmente determinado como esse ocultar que se esquiva.“

— M. Heidegger. “Beiträge zur Philosophie.”

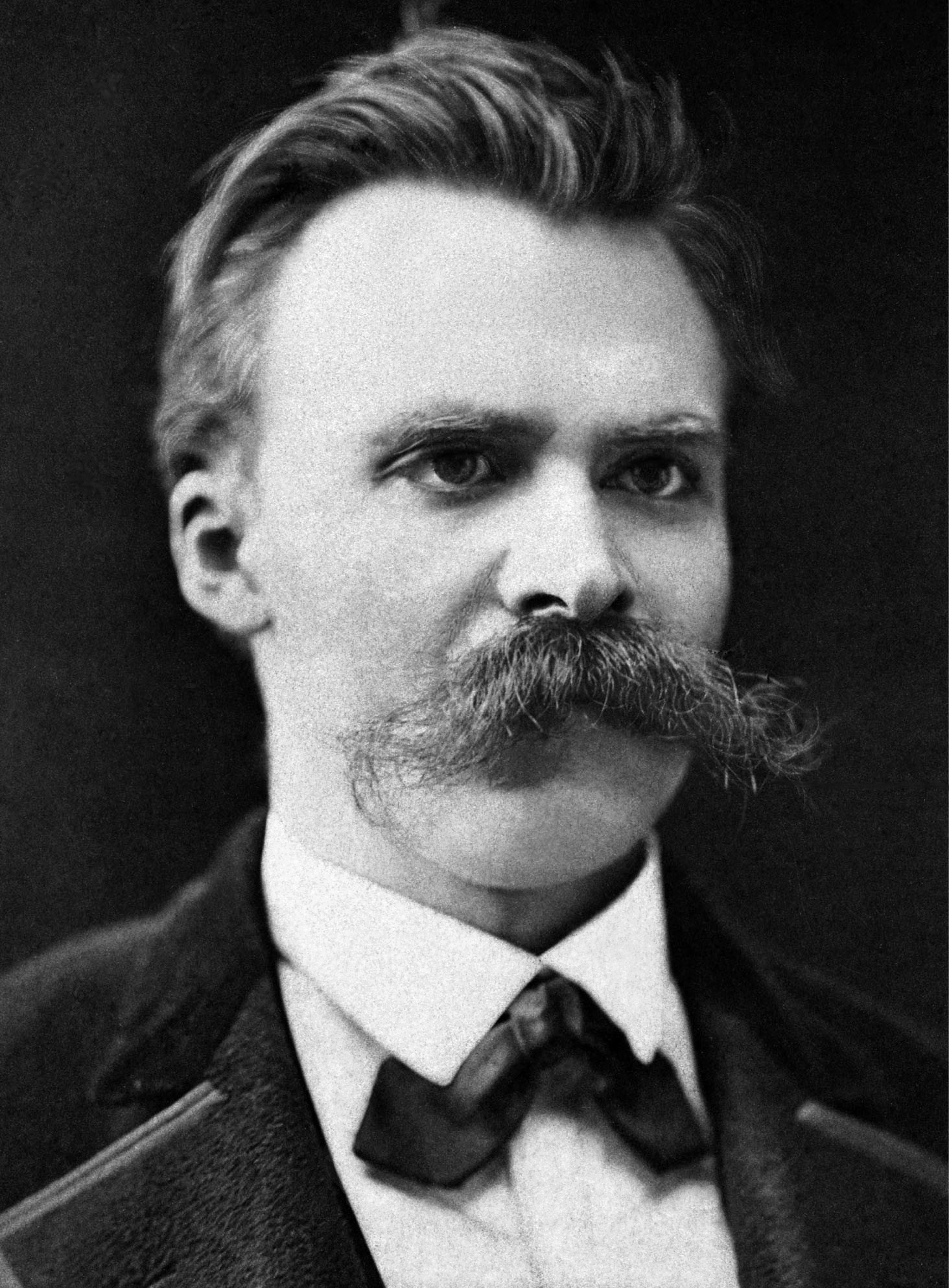

Friedrich Nietzsche

Aí está o homem que nos ensinou a dançar sobre o abismo, que nos mostrou que, apesar do caos, da dor, da ruína, a vida é um fogo que clama por ser celebrado! Não nos basta suportá-la — é preciso afirmá-la, amá-la! Não com os olhos voltados para um além-mundo, não na promessa de reinos distantes, mas aqui, agora, no corpo, no sangue. A vida é arte, poesia, é embriaguez dionisíaca, é criação! Nada de genuflexões, nada de esperanças pálidas—é na Terra que devemos fincar nossas raízes e fazê-las rugir!

“Exorto-vos, meus irmãos, a permanecer fiéis à terra e a não acreditar naqueles que vos falam de esperanças supraterrestres. (…) Deus morreu (…). Agora, o mais espantoso é blasfemar da terra, e ter em maior conta as entranhas do impenetrável do que o sentido da terra.“

— F. Nietzsche. “Also sprach Zarathustra.”

Vicente Ferreira da Silva

Aquele que, seguindo a trilha de Heidegger, soube que o ser é fluxo e vertigem, que não há substância, mas acontecimento (Ereignis), movimento, lampejo — e que nessa vida pulsional vislumbrou os deuses! Viu no abrir-se da clareira do ser (Lichtung des Seins), nesse campo de des-velamento (A-létheia) do mundo, um palco sagrado onde as divindades nômades insurgem e se dissipam, um jogo selvagem de forças divinas, difusas e criativas!

“Por que devemos admitir que um só aspecto da realidade é divino? O monoteísmo é uma redução das possibilidades da existência. Deveríamos dizer com Tales: ‘Tudo está cheio de deuses’. Estamos convocados para uma polilatria dessa clareira do ser.”

— V. Ferreira da Silva. “Inéditos e Dispersos.”

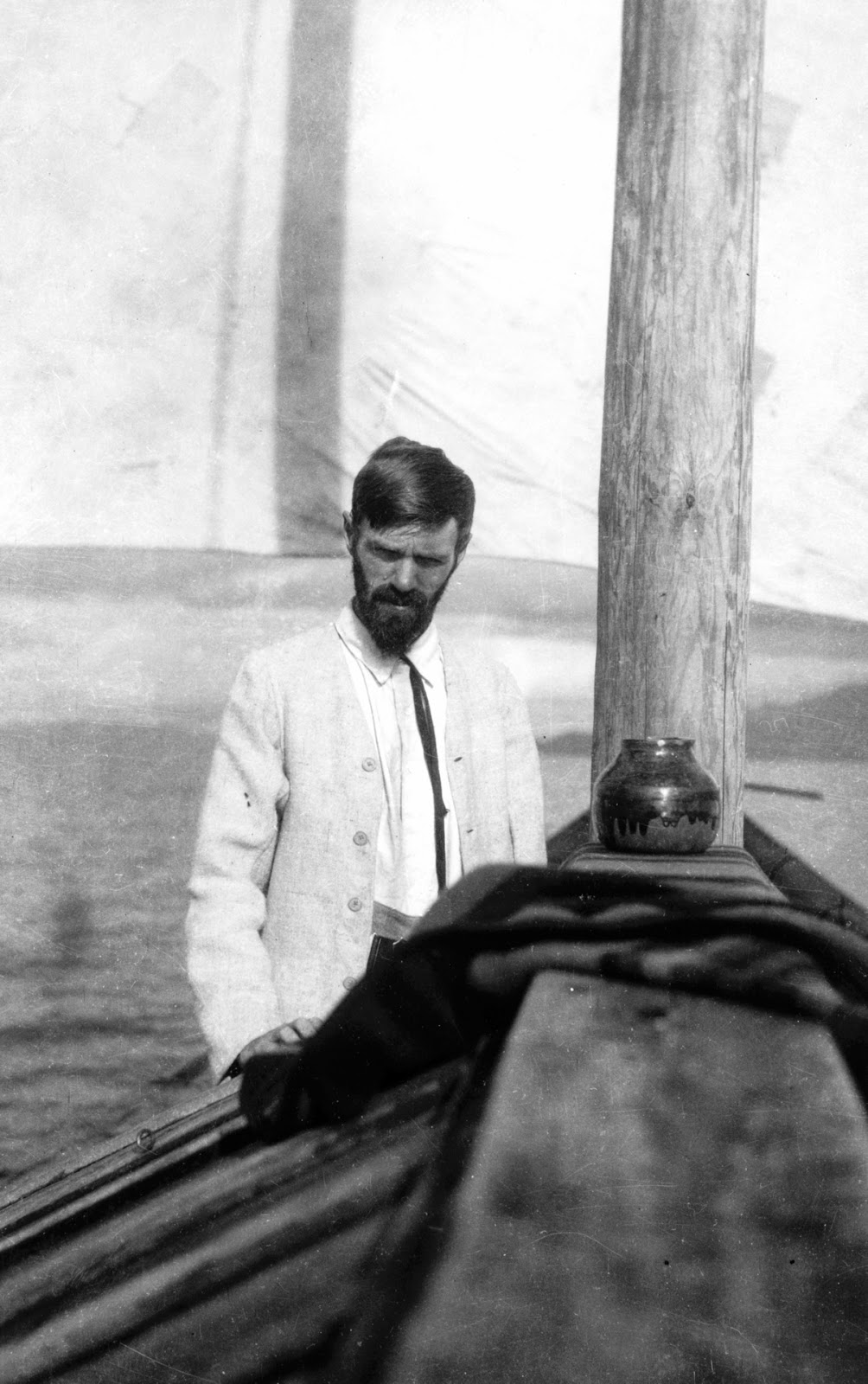

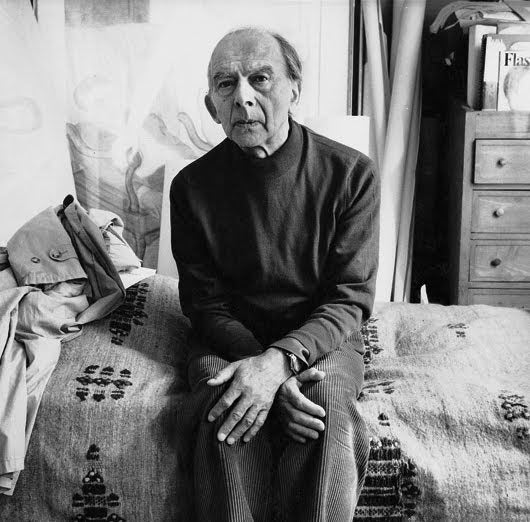

D.H. Lawrence

Também não pode faltar o bom poeta vitalista, aquele que nos devolveu à carne, que nos recordou o sagrado dos instintos, do desejo, da vida selvagem do corpo. Falo daquele que nos ensinou que só há vida autêntica onde o sangue pulsa sem vergonha, onde o desejo é um fogo ritual e onde a carne não é fardo, mas divina — porque ser é desejar, é vibrar, é sangrar! Não se trata, todavia, de rastejar servilmente em um hedonismo vazio, mas de incendiar a matéria com o sagrado, de ver a terra erguida como templo e os céus descendo para beijá-la!

“Deixe quem quiser elogiar o desejo. // É nossa confirmação, nosso paraíso, na verdade. // Imortalidade, o paraíso, é somente uma projeção // dessa estranha mas real completude // aqui na carne.“

— D.H. Lawrence. “Manifesto“. V.

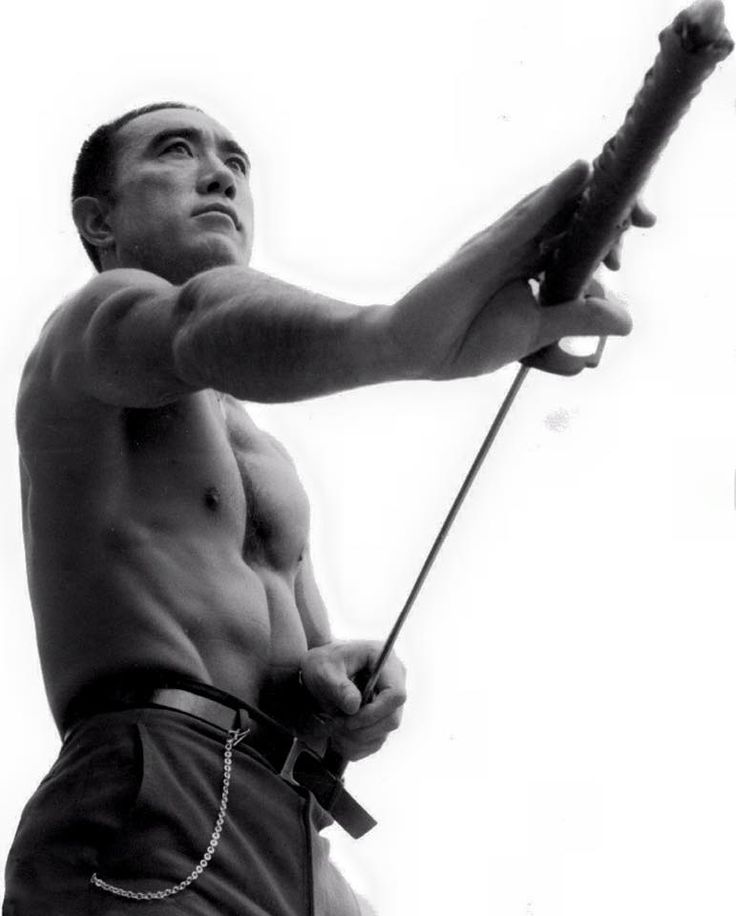

Yukio Mishima

Grande hierofante do heroísmo, entendeu que viver é empunhar a lâmina contra a fraqueza. A fraqueza imobiliza-nos, paralisa-nos — é uma afronta à vida, à força primordial que é pura pulsão incessante, puro movimento, uma dança selvagem de deuses nômades. A vida exige força, coragem, exige o passo firme para a guerra: a guerra contra as correntes, contra o sedentarismo, contra a inércia. Só aquele que encara o abismo pode superá-lo; só aquele que encara a morte pode, por ela, vencê-la e tornar-se herói.

“Qualquer confronto entre carne fraca e flácida e a morte me parece absurdamente inapropriado.”

— Yukio Mishima. “Sun and Steel.”

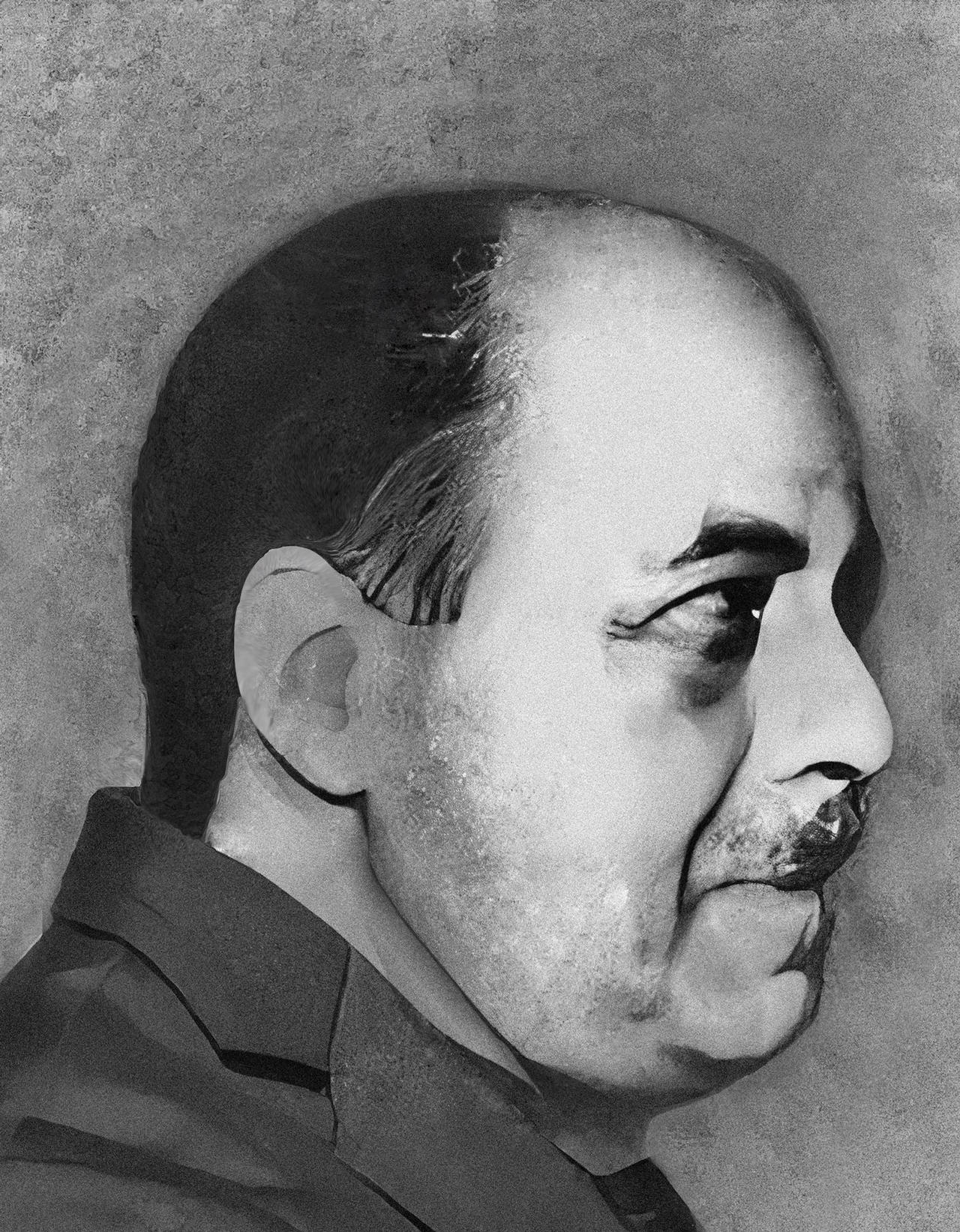

Walter F. Otto

Ei-lo, um estandarte inevitável neste projeto: aquele que restitui o paganismo helênico ao seu domínio legítimo: o da terra, da carne, da imagem sensível. Aquele que nos mostra que os deuses não são entidades monádicas, tampouco meras personalidades: são a própria ebulição do ser, intensidades que se revelam no caos vivo da terra. Também nos mostrou que não há ação que não seja ação divina: tudo é um rastro do sagrado — cada gesto, cada tempestade e cada acontecimento são vestígios da dança dos deuses sempre nômades.

“Em verdade, pois, as realidades do mundo outra coisa não são senão deuses, presenças e manifestações divinas. Cada uma delas, em todos os seus níveis e em todas as suas esferas, está cheia de deuses que se revelam tanto no elementar, como no vegetal e no animal — e no ápice mostra um semblante humano.“

— Walter F. Otto. “Theophany.”

Alberto Caeiro (F. Pessoa)

Alberto Caeiro é o poeta da terra, aquele que nos lança em um mundo onde tudo é sempre novo porque nada se repete, porque o mundo não é um cadáver fixo, mas um fluxo incessante de presenças. Nada há além do que se vê, nada há além da pele da natureza – não há essência, não há profundidade, não há um todo que costure as partes dispersas: “A natureza é partes sem um todo”. E eis o grande assombro: o mistério das coisas é que não há mistério algum! Apenas a nudez da natureza, o Olimpo das aparências.

“E o que vejo a cada momento // É aquilo que nunca antes eu tinha visto. // E eu sei dar por isso muito bem… // Sinto-me nascido a cada momento // Para a eterna novidade do mundo…”

— Alberto Caeiro. “O Meu Olhar.”

Menções

Deleuze

Hölderlin

Goethe

Mircea Eliade

R. M. Rilke

Klossowski

Derrida

L. Klages